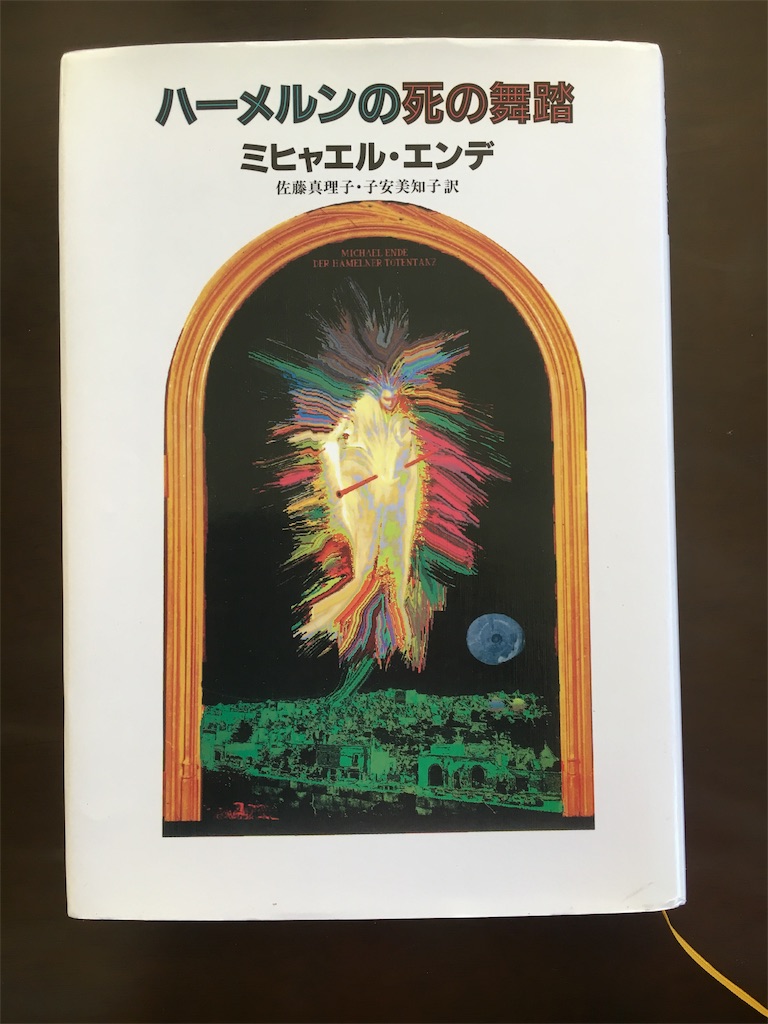

ミヒャエル・エンデの「ハーメルンの死の舞踏」を読みました。

エンデはドイツの作家さんです。

「モモ」という作品が特によく知られているようです。

友人にこちらの作品を教えてもらったので、「モモ」より先にこちらを読みました。

簡単に感想を書きたいと思いますが、少しネタバレしてしまうかも…。

なので、これから読む予定の方は、以下は読まないでね(о´∀`о)

☆☆☆

オペラの台本のような形式で書かれているので、さくさくと読み進めやすかったです。

ただ、ちょっと意味がわかりにくいところがあったので、本の「あとがき」に助けられました。

なんかね、たまに目にする「陰謀論」をガチで物語化したような、シュールな話だった。

お金持ちたちは「秘密」を共有していて、その「秘密」ってのは、お金を作り出す神さまなのね。

そして、その神様に忠誠を誓うための黒魔術的な儀式も「秘密」に含まれるの。

でも、その神様ね、お金を作ると同時に災いも一緒に作っちゃうという…。

こういう背景を、ハーメルンの笛吹き男の伝説と絡めたお話なのね。

「お金を得ることを第一目的に行動する」

ということに警鐘をならしたお話だと感じました。

もし、お金が行動を決定する第一の基準だとしたら、お金をくれる人が誰であれ、その人(または組織)に魂を売ることになるよね?

そして、お金を得る(作る)仕組みは、自分たちだけのヒミツにするよね。

で、仕組みを知らない人たち(=あまりお金を持たない人たち)にお金をちょっぴり「めぐんで」、良い人だと言われたりして、自分の行為を正当化する。

そして、人類全体の貧富の差は広がっていく。

こうした状況をストーリーの中で描くことで、現代社会をシュールに暗示しているように感じたわ。

あとね、お金を第一基準にする人が、世の中を支配している限り、「みんなが(金銭的に)豊か」な世界は絶対に訪れないということを、暗喩しているように感じたわ。

「あとがき」の助けがなければ、ちょっと理解しにくいところもあったけど、読んでよかったと感じたわ。

☆☆☆

私個人の意見としては、現代の日本で生きていくのに、お金はとても大切だと思う。

正直言って、お金は大好きだな( ´ ▽ ` )

でもね、私はお金を得ることを第一で行動しているわけではないな。

たとえ、どんなにお金を積まれたとしても、共感できる方からのオファーでなければお受けしない。お受けできないのよ。

逆にパッションが湧き起これば、依頼者がいるかどうかわからなくても、演奏会を企画してしまうわ。

それが、私の行動の原動力みたい。

ちょっと、本の感想から脱線してしまったわ。

今日はこのへんで。

お読みくださりありがとうございました( ´ ▽ ` )